水圏生殖工学部門SERVICE&PRODUCTS

各組織紹介

・基盤生殖工学分野(分野長:吉崎 悟朗)

・保全生物学分野(分野長:ストルスマン・カルロス・アウグスト)

・耐病育種分野(分野長:坂本 崇 )

解説

人が魚と接する時、ただ一方的に ”獲るだけ”ではなく、例えば産卵した川に戻ってきたサケを人工授精により増やし育んできたように、より自然に近い形で魚を増やし、天然資源を適切に管理すれば自然のバランスは崩れないと考えられています。

しかし、最近では世界各地で過剰漁獲、環境破壊、地球温暖化等の問題が深刻化し、上に述べた天然資源を適切に管理することが難しい事例が増えています。実際に様々な魚種や地域集団が、今まさに絶滅の危機に瀕しています。

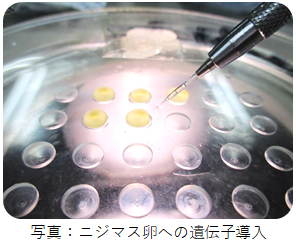

このような問題を解決するために、我々は全く新しい魚類の増やし方を開発しました。卵や精子のもとになる“生殖幹細胞”を他個体に移植すると、移植された魚の体内で移植細胞由来の卵や精子ができます。さらに、これは異種間で細胞を移植した場合も可能であることが明らかになりました。

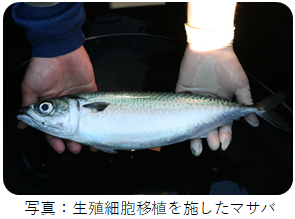

この技術は飼育が難しい魚種の卵や精子を、飼育が容易で短期間で成熟する代理の親魚に生産させることを可能にしました。将来的にはクロマグロのような大型で飼育が難しい魚種の卵や精子を小型のサバ類に生産させることも夢ではありません。

また、移植に使う生殖幹細胞を半永的に凍結保存することや試験管内で増殖させることにもすでに成功しております。

これらの技術により絶滅の危機に瀕した魚種の遺伝子資源を生殖幹細胞の形で半永久的に保存することも可能となりました。

いわば”魚のタイムカプセル”です。

これさえあれば、いつでも代理の親魚を使って絶滅種を復活させることもできます。

さらに、代理の親魚を使うことで育種、すなわち品種改良に要する時間を飛躍的に短縮することも実現可能です。

本部門は、これらの最新の生殖工学を使った研究で、魚たちを絶滅の危機から救い、獲りすぎた魚たちを元に戻すとともに、最新の育種技術を駆使することで養殖生産に適した品種づくりを目指します。