CAREER進路・就職

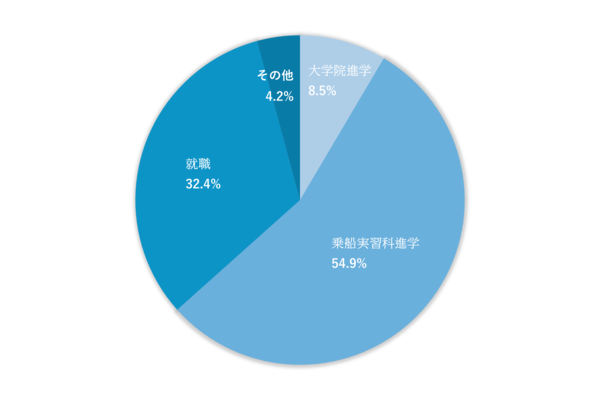

卒業後の進路

就職先

飯野海運、出光タンカー、NS ユナイテッド海運、NTT コミュニケーションズ、NTT データウェーブ、NTT データフィナンシャルテクノロジー、NTTワールドエンジニアリングマリン、海技教育機構、海上保安庁、鹿児島海運、川崎汽船、川崎近海汽船、共栄タンカー、光電製作所、航空自衛隊、国土交通省、山九、ENEOS オーシャン、ジャパンマリンユナイテッド、商船三井、商船三井客船、新来島どっく、新日本海フェリー、全日本空輸、ダイトーコーポレーション、東洋エンジニアリング、東洋信号通信社、田淵海運、中央システム、日本海事協会、日本海事検定協会、日本海難防止協会、日本海洋掘削、日本テレビ、日本郵船、日立情報通信エンジニアリング、ロジスティード、ビューロベリタス(フランス船級協会)、ユニバーサルコムピューターシステム 等

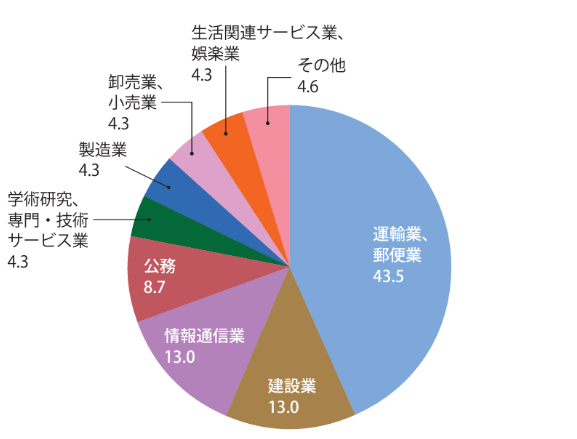

就職先業種

※進学等を除く学部卒業者の実績